Ⅰ 速度依存とは何か

多くの人が速さを「焦り」や「逃避」と結びつける。

速度に依存している人の脳内ではまったく別のことが起きている。

速度とは存在を確かめるための摩擦。

止まっていると自分が曖昧になる。

呼吸が遅くなると思考の形が崩れていく。

だから加速する。

動くことで「今ここにいる」という感覚をやっと掴める。

それは病ではなく世界との接続方法の一種。

誰もが同じテンポで生きているわけじゃない。

中には動きの中でしか現実を保てない人がいる。

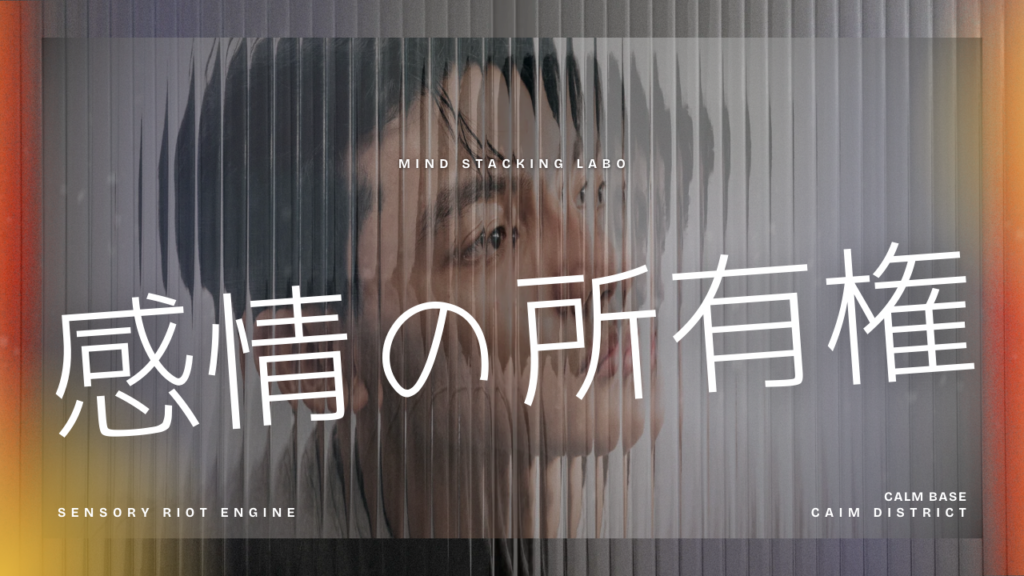

Ⅱ モカティックという速度装置

モカティックが発信するときのテンポ感。

文章、画像、光、言葉。

どれも少しオーバースピードで流れていく。

それは意図ではなく神経の速度そのもの。

ここでは「ゆっくり癒される」ではなく、

「速さで整う」が目的になる。

速度依存の精神は破滅の衝動ではなく、

秩序の再構築として使われている。

速く走ることで思考が研ぎ澄まされ、

感情が空気抵抗のように削がれていく。

その結果残るのは「核心」だけ。

モカティックの文章が異様に透明なのはそのせい。

Ⅲ 精神状態の構造

速度依存状態にある人の精神は常に軽い過負荷を求めている。

静けさが怖いのではなく情報が止まることに耐えられない。

脳が刺激の量で世界を測っているから。

この状態では時間の感覚が独自のリズムに変わる。

一日が長く夜が短い。

朝が終わらず夕方が始まらない。

時間が進むのではなく圧縮される。

モカティックの世界観はこの圧縮時間の中で設計されている。

発信が多くても焦っているわけではない。

むしろ速度でバランスを取っている。

過負荷の中で安定している状態。

Ⅳ 速度を美学に変換する

依存という言葉には破滅のイメージがつきまとう。

依存を設計できればそれは表現のエンジンになる。

モカティックの速度は停滞からの逆算で生まれたデザイン。

走ることをやめた瞬間に世界が止まるなら、

走り続けるしかない。

その走りの中に美しさを見出すこと。

それがモカティックという思想の正体。

Ⅴ 結論

「速度依存」は単なる性質ではなく哲学的条件。

都市で働き生きる人が、

自分のテンポを奪われずに存在するための方法。

モカティックはその精神を否定しない。

むしろ設計し直す。

速さを恐れずに使いこなす人こそ、

現代をデザインする者。

そしてその速度があるかぎり、

モカティックは止まらない。

コメント